来週上棟を予定している松本市F様邸現場にて、 基礎の中の水を汲みだしてきました! 実用的なダイエットです(笑)

ランニングマシーンで汗水垂らすのもよいのですが、 せっかくですから、何かしら役に立つことをして汗したほうが有益なのではないかと・・・。一挙両得的な思考を持つしおはらです。

5~10cm程は溜まっていたでしょうか。この時期コンクリートは急激に乾燥させたくありませんので、水が張られている方が将来的にいい感じで強度が出ます♪

ところでこの基礎はけっこう壁面が高いですね。

でもこれが「べた基礎」の原型なのです。

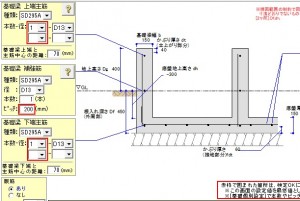

べた基礎は建物の荷重を全面で受け止めようとするもの。

地面に直接ベタっとコンクリートの平板を置き、その上に建物を載せ、その荷重を分散させようとしているわけです。

このコンクリートの平板を”底盤”(ていばん。ベースとも呼ばれる)といいます。

しかしながら一般的には左図のようなべた基礎が主流です。

いったいどっちが正解?

構造計算上はどちらもべた基礎として扱われます。

前述の単純形のものは、よく見ると地盤面(G.L.=ジーエル=グラインドラインの略)よりも中(床下)のほうが低いですね。

気を付けないと、床下内に水が溜まってしまいますので一般化していません。

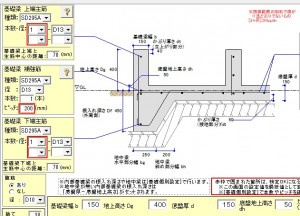

私は、もともとの土地が低く、地盤面をもっと上げたい場合や、 表面の土が腐葉土などで、いったん取り除くべき場合などに、 この”総掘りべた基礎”(そうぼりべたきそ)の採用を検討します。

総掘りべた基礎の場合、必然的に壁のH寸法が大きくなり、床下点検のための人通口でくり抜かれたとしても、 その下に一部壁が残り、べた基礎の底盤が変形しにくくなります。

この敷地には以前建物が建っていましたが、道路から40~100cm程低い地盤でした。 ですから大雨の際には床下に雨水が回り込んでくることが多く、今度建てるならばぜひ地盤面(G.L.)を上げたいと考えていました。

「木の壁はすぐ腐る。」

そんな都市伝説を打ち破るべく、 軒ゼロ板壁で証明してみたいと思います。

先ほど新潟・山形で震度6強の地震がありました。

心配です。

建て方をやっている最中に震度6強なんかが来たら、どしよ( ゚Д゚)

2019.6.18 Reborn塩原

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ブログを読んでいただきありがとうございます。

Rebornがつくりだす家→施工事例

動画も多数配信中→YouTube『Rebornチャンネル』

お客様の声→暮らしのことば

不動産サイト→不動産“腐”動産にしない!させない ‼」

Instagram毎日更新中→reborn_house_

適宜更新中です。ぜひ、こちらもご覧になってみてください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~