長野県某所-

長期優良住宅化リフォーム・高度省エネ型をにらんだインスペクションを実施。

築16年とまだ若く、残存寿命もまだ相当年数あるはずですが、

とにかく寒い、冬の暖房費がめちゃんこかかる、窯業系サイディングも劣化してきている、

というような状況があったそうで、総合的な建物診断を承りました。

「寒い」はすでに通り越したようで、YouTubeで勉強して自作したという中空ポリカの内窓。

横貼りの窯業系サイディングは、そろそろ再塗装が必要。

接近して観察すると、塗装が飛んで、まだらに白っぽくなってきています。

悲しいことに「通気層」がなく、タイベック(防水透湿シート)とサイディングがくっついてしまっている状況。

建築した工務店の人は、サイディング用の引掛け金具を使っているから、数ミリの通気層があるので大丈夫だと言っているようです。

16年前、外壁通気層はとっくに常識化していたはずですし、サイディングメーカーの施工要領書にも「15㎜以上の通気層を確保した通気工法とすること」といったことが書いてあったはずです。

通気層がないとどうなるか?

①ご覧のような換気ダクトの穴だとかのコーキングが切れると、中に雨水が入った場合、停留する。放置すればあっという間にサイディングはパフバフに。

②冬、室内側から屋外側に出ようとする水蒸気の排出される通り道となり、壁内結露を防ぎ、外壁材の長寿命化が期待できる。

③サイディングの継目などから雨水が入ってしまった場合、排水されやすい。または乾きやすい。

無ければこれらのメリットが受けられないということになります。

私の記憶だとすでに20年前には業界全体として常識化していたと思います。

窯業系サイディングはコーキングがつきものです。

材どうしの継目や窓廻りには必ずコーキングで詰め物されているはず。

外壁材は温度によって膨張収縮を繰り返しているので、当然ゴム状の伸縮性のある素材が用いられます。

こいつが一般的に10年程度で劣化し、ごらんのような状況になってきます。

陽当たりのよい南側とか、屋根のないバルコニーの手すり壁なんかが最初にこうなってきます。

雨水の跳ね返りを受けているところや、雪が接触してしまう所やなんかは、あっという間に悪くなっていきます。

このお宅の場合、後付けでポリカーボネート屋根のテラスをつくったそうですが、屋根の接点となっている1列のサイディングは、もはや全てパフパフ状態。

こうなるとせっかく作ったこのテラス屋根も、いったん撤去してサイディングを張り替えなければなりません。

同じように復旧するのは馬と鹿ですから、ガルバリウム鋼板でカバーするとか、壁と屋根の縁を切るとか。

耐震性能は一般診断法で0.48、断熱性能を示す指標の一つであるUa値は0.99と診断しました。

なんといっても悲しいのはアルミサッシです。(ペアガラスではありますが)

結露ガンガンで、フローリングが悲しいことに・・・。

眺望がよいこのお宅は、東と西に窓がたくさんありました。

1,2階全部で23窓。あとは玄関ドアです。

北面に3、南に5、東に7、西に8

東にすばらしい眺望があるので、設計者の意図は分からんでもないが、結局東には先ほどのアルミ製テラスをつけるなど、日よけ対策が後追いで必要に。

その結果、通気層のないサイディングが加速度的に傷んできている、という悪循環に。

小屋裏調査へ。ここに入ると、どこのドイツが建てたのか分かります。

すかさずスマートフォンでホームページを検索。

「伝統の技と心で皆さまのニーズにお応えします」

とあります。

伝統はいいけど、勉強も必要ですよー、と言いたくなります。

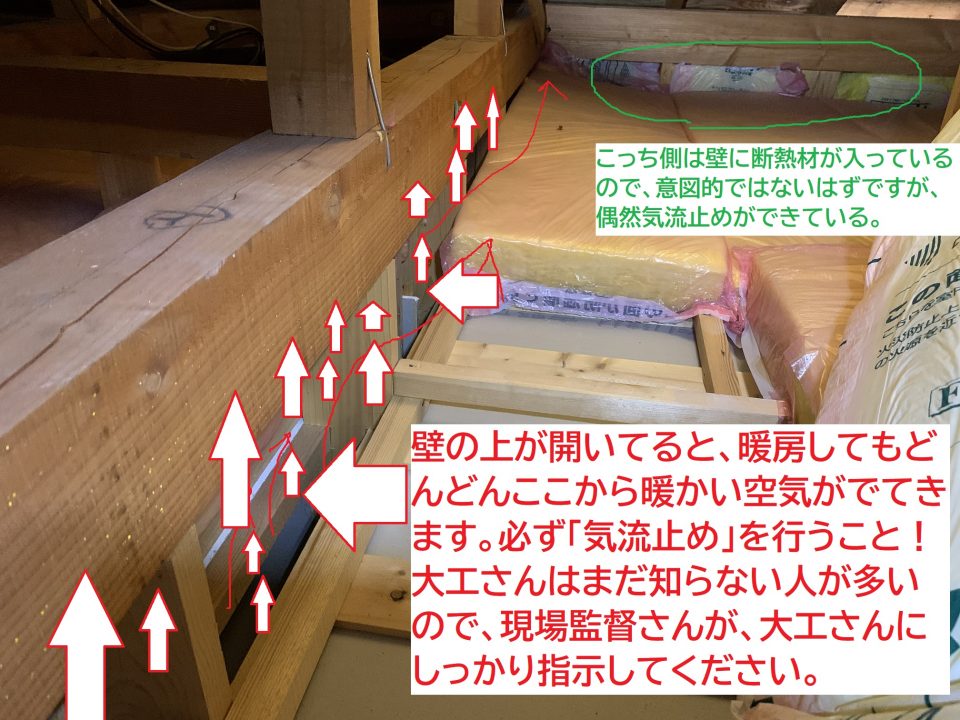

壁から暖房した温かい空気が溢れてきます。

「暖房してもしても全く暖かくならない。その原因は気流止めがないことによるものである」

新住協発の情報だったかと思いますが、日経ホームビルダーとか、建築知識などの専門書にも大きく載ってましたよ。

スマートフォンはなかったけど、インターネットはあったし。

気流止めがない家は、イチゴ栽培のビニールハウスのテッペンに穴空いてるようなもんです。

最後に床下へ。

床下あるあるの一つ、洗濯機排水直下の断熱材突き落とし。

おそらく水道屋さんによるもの。

床断熱工法、グラスウールボード密度32K、60㎜厚。

暖房は電気式の床暖房なので、この厚さではちょっと悲しい(/_;)

しかし希望は基礎屋さんの仕事っぷり。

文章では伝えられませんが、非常にいい仕事をしております!

床下あるある、その2。

やはりここでも気流止め不良。

床下の冷たい空気(=ほぼ外気温に近いが地熱の影響で、外気温より高い)が壁の中をひょろりひょろり。

新築した直後は基礎コンクリートが大量の水蒸気を発しますから、壁の中で結露したり、ひどい時には内壁の石膏ボードクロスの壁がかびてしまうという、おそろしき吸い込み口なのです。

イタリアにあるなんだっけ?あのなんとかの口、ってやつ。

ああダメ。そうそう、真実の口。

私には、あの手を差し入れる口のような不気味な入口に見えるのです。

和室、床の間のところは一部床が上がっていて、壁の下地である石膏ボードが一部カビた形跡がありました。

天井裏でも床下でも、壁の中とつながらない工夫をすることが、冬暖かく夏涼しい家をつくる際、最も大切です。

伝統的な木造軸組み工法は壁が土壁なので、気流止めが必要ではありませんでした。

戦後、乾式工法と呼ばれる土を使わない家づくりが主流となり、石膏ボードやラスボードといったボードが壁をつくる基本構成材料になったことから、こうした気流止めの問題がいつのまにか発生。

まさにコロンブスの卵で、

塞いでみたら断熱材は息を吹き返し、ちっとも暖まらい寒い家が「暖房が効く部屋」になったのです。

DIYに目覚めたこの家のご主人と奥さんは、

手作り断熱内窓が先だったのか後だったのか、

家じゅうのあちこちにエイジングDIYインテリアを散りばめ、

孫のため(?)DIYキッチンまでこしらえてしまっていました(*’ω’*)

断熱とか耐震ってものはなかなかDIYではできませんので、ぜひ長期優良住宅化リフォームの補助金を活用して、

この機会にグイ~んとアップグレードしてほしいと願っています。

人生これから。

家もこれから。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ブログを読んでいただきありがとうございます。

Rebornがつくりだす家→施工事例

動画も多数配信中→YouTube『Rebornチャンネル』

お客様の声→暮らしのことば

不動産サイト→不動産“腐”動産にしない!させない ‼」

Instagram毎日更新中→reborn_house_

適宜更新中です。ぜひ、こちらもご覧になってみてください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~