もしかして信越も梅雨明けしました?

梅雨の実感を得ぬまま梅雨明けとは何事でしょうか?

なぜかちょっと嬉しいですけど・・・。

あちらこちらで咲き誇るアジサイも、今年の暑さにはうんざりなんじゃないかな。

さて、新潟県I邸20年点検にいってきました!

10年前の2015年以来10年ぶりです。

威風堂々、低い感じのかっちょよい丸太で柱と梁を構成したポスト&ビーム工法の二階建て。

威風堂々、低い感じのかっちょよい丸太で柱と梁を構成したポスト&ビーム工法の二階建て。

たぶん旧家を解体したときに出た古材を室内の化粧梁にあしらったりして、一時は蕎麦屋さんを併設していたんでした。

軒の出が深く経年で黒っぽく変色した木が、正しく年を重ねた60歳のおじさまのようで良いではないか!

それにしても窓が多いなーというが2025年しおはら設計士の感想で(当時設計をしたわけではないのですが)、

私はこのところ、延床面積の「坪あたり0.5本以内」を目指しているんです。

30坪なら15窓。40坪なら20窓。

これがなかなか出来そうで難しい。

北側の面なんかもう窓だらけ。

大工さん大変だったろーなぁ。

気になる換気フード周辺の壁の汚れ・・・。

こ、これはたぶん相当期間換気扇の掃除をしていないな?

ということで早速換気扇ファンの清掃を。

10年間のチリツモ。

すかさず住人のIさんにパスして、歯ブラシをつかってのコシコシをお願いしました<(_ _)>

ん?

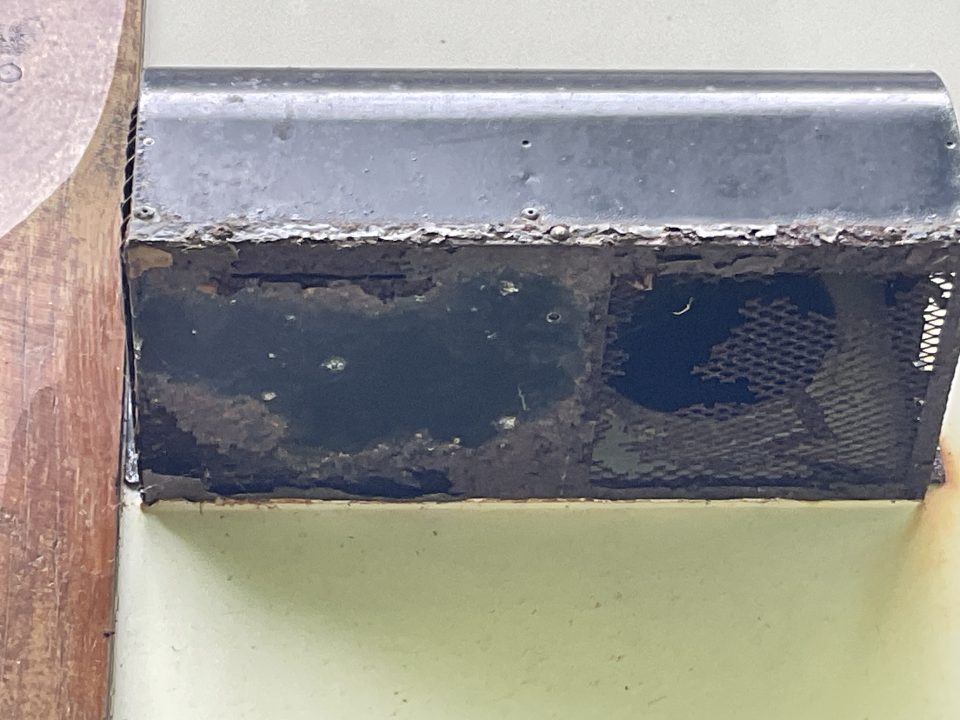

海からは相当離れていますが、キッチンレンジフードの排気口カバーがだいぶ腐食していました。

20年すると鉄はやっぱりかなり錆びますね。

屋根は10年前に再塗装しましたら事なきをえましたが、こういうちょっとした部品も20年すると交換です。

最後に床下に潜り、大きな問題が発覚!

どうやら地下水位が浅く、ベタ基礎のコンクリートが一般的な家よりもだいぶ冷たい。

そのため床下のあちこちで結露が発生していました泣。

配管を吊っている金具は錆び、土台も濡れています。

断熱材の表面にも水滴がついて、部分的にビロビロになっていました。

10年前の点検の際はこれほどではなかったのですが、これも地球温暖化の影響でしょうか。

以前よりも外気が高温多湿になって、床下で結露しやすくなっているとも考えられます。

実は夏の床下結露は珍しいことではなくて、みなさんの家でも少なからず起きているはずです。

その程度が一時で、すぐに乾くようであれば問題になりませんが、今回のように、部品に錆や木部にカビがでるようでしたら対策が必要です。

・床下換気を強化する。特に空気の流通が少ない建物中央部をどうすか問題がある場合は強制的にファンなどを回すか。

・べた基礎コンクリートの温度を上げる。これはなかなか難しそうです。具体的にどうしたらいいんだか。

・炭やゼオライトなど調湿素材を床下に敷き詰める。これも一時的なもので、この案件だとあまり根本解決にならないと思われます。

・基礎立上りの側面に断熱材を貼って基礎断熱にする。スタイロATなど防蟻剤練り込みのボード状断熱材を貼ったとしてもシロアリ君がコワイ・・・。かなり徹底的に防蟻対策を強いられるので、工事費が高くなるはず。

・床下に回り込んでいると思われる地下水を、暗渠排水を新設して迂回させる。なんのことだか一般の人にはチンプンカンプンになってきてますね。

・結露しやすい建物中央部のあたりに床下点検口を作って、室内空気と混ざるように夏は開けておく。これもトンチンカンのチンプンカンプンかな。

以上のようなアイデアを練りながら帰路につきました。

いずれにせよべた基礎とはいえ、床下のコンクリートが冷たく、大きな家は夏場床下結露を起こしているケースが多いわけでして、昔のように床下あっぱっぱーで石のうえに柱を立てるような造りの方が、結露はおこらなさそうですが、耐震性にかなりの疑いがのこりますわね。

当面の間、悩むことになりそうです。

解決方法をどなたかアドバイス下さい<(_ _)>

AIに対策を聞いてみた。

–

夏の床下結露は、日本の高温多湿な気候でよく発生する問題で、特にコンクリートの表面温度が低い場合、外気中の湿気が床下に入り、コンクリート表面で結露してしまいます。これを放置すると、カビ・腐朽菌の繁殖や構造材の劣化につながる恐れがあります。

以下に、効果的な解決方法・対策を具体的にご紹介します。

✅ 原因の整理

-

コンクリートの蓄冷性により、夏でも温度が低い

-

外気の湿った空気が床下に侵入し、冷えたコンクリート面で結露

-

通気口だけでは換気が不十分、または逆効果になることも

🔧 結露対策(即効性+長期的)

1. 床下換気の改善(通気の見直し)

-

自然換気口だけの場合、風が通らず空気が滞留して結露しやすくなります。

-

対策:

-

換気口の位置と数を見直す(対角線上に設ける)

-

**床下換気扇(ファン)**を設置して強制換気を行う

-

湿度センサー連動型がおすすめ

-

湿気の溜まりやすい場所に集中設置

-

-

2. 防湿シートの敷設(地面からの湿気対策)

-

土のままの床下からは常に水分が上がってきます。

-

対策:

-

厚手の**防湿シート(ポリエチレンなど)**を地面に敷く

-

端部を重ねてテープで密着させる(できれば気密処理)

-

その上に砂利を敷くと耐久性アップ

-

3. コンクリート面の断熱(温度差を減らす)

-

コンクリート表面が冷たいのが根本要因の一つ

-

対策:

-

コンクリート面に**断熱材(スタイロフォームなど)**を貼る

-

表面温度を外気と近づけることで結露防止

-

接着には結露に強い接着剤を使用

-

-

断熱パネルの施工業者に依頼するのが安全

-

4. 床下調湿材の設置

-

調湿材(竹炭・ゼオライト・シリカゲルなど)を床下に設置すると、湿度の変動を緩和できます。

-

ただし換気との併用が前提(密閉空間で使うと逆効果)

5. 通気断熱気密型の床下(封鎖+換気)

-

逆に床下を密閉し、外気を遮断して室内扱いにする方法もあります(「基礎断熱」と呼ばれる)

-

高気密住宅や高断熱住宅ではこの工法が多い

-

施工は専門業者が必要

🔍 補足:実際にやる前に点検すべきこと

| チェック項目 | 理由 |

|---|---|

| 通気口の配置と有無 | 通風が悪いと湿気が滞留 |

| 雨水の浸入、排水不良 | 地面の湿気増加につながる |

| 床下温度・湿度の測定 | 湿度が85%以上なら結露しやすい |

| 白蟻や腐朽の兆候 | 放置厳禁。早期対応を |

✅ まとめ:おすすめの優先順位

-

床下の湿度を測定(データ取得)

-

換気の改善(ファン or 自然換気の最適化)

-

防湿シート+砂利で地面からの湿気対策

-

コンクリートの断熱化

-

調湿材や密閉型床下の検討

とまあ、昨今話題のAIは、塩原さんの30年の経験と知識にかなり肉薄しているご様子で、

もはや数年のうちに追いつかれあっという間に追い抜かされそうです・・・。

だがおめぇさん(AI)は床下に潜ることはできるまい!