「災害大国」と言われるほど自然災害に見舞われやすい日本。近年は異常気象が引き起こす台風や大雨、洪水、土砂災害が増え、もはや全国どこに暮らしていても他人事ではありません。もし被災してしまったとき、生活を、住まいを、どのように立て直すことができるのか。今回取材したKさん一家は被災した住まいをリノベーションし、家族の第2章を描き始めました。

広さを生かして選んだ敷地内同居

長野市松代で、代々果樹栽培と米作りを続けるKさん一家。約630㎡(約190坪)の広い敷地には二棟の住まいが立ち、三世代がにぎやかに暮らしています。一棟には70代の夫Sさんと60代の妻Mさん夫妻、もう一棟には長男Tさんと妻Rさん夫妻と3歳の双子のお孫さん。Tさんとご両親は、一緒に農業に従事しています。

互いの家を行き来しながら、ほどよい距離感を保っている二つの家族。「孫たちが遊びに来ると、家の中で追いかけっこが止まりません」と妻Mさんは笑います。

親世帯と長男夫妻、そして双子のお孫さんの6人が勢揃い

親世帯のリビングの窓から見える長男世帯の住まい。同じ敷地内に二棟の住まいが立っています

親世帯の住まいは、もともと妻Mさんの実家だった場所です。竣工は1976年。築47年がたった2023年、Rebornに依頼して2階建てから平屋に減築し、性能向上を図るリノベーションを行いました。この家が歩んできた歴史には、家族が過ごした時間が色濃く映し出されています。

夫Sさん:

「この家に私たちが暮らし始めたのは20年ほど前。それまでは私が小学校の教員をしていたので、県内を転勤しながら家族で暮らしてきました。実家には妻の両親と姉妹が暮らしていましたが、義父が亡くなったことを機に家族で移り住んだのです」

敷地内の別の建物も使って暮らしていましたが、冬の寒さに悩んだ夫妻は、お母様が住み慣れた住まいは残したまま敷地内に別棟の新築を計画します。妻Mさんが選んだのは、丸太のポスト(柱)とビーム(梁)で建設するログハウス。デザインの魅力に加え、高断熱・高気密の性能にも惹かれての選択でした。ログハウス専門会社に設計施工を依頼し、2005年から夫妻と長男Tさんでそこに暮らし始めます。数年後にお母様が亡くなり、古い住まいは長く空き家となりました。

インタビューに応じてくれた夫Sさんと妻Mさん

長男のTさん。現在、両親と一緒に農業に従事

台風による被災から、新しい家族との生活の場へ

2019年10月、長野県を襲った台風19号。松代も水害を受け、建物や田畑が甚大な被害を受けました。

夫Sさん:

「あの日は高台へ車で避難して、夜通しそこで過ごしました。翌日家に戻ってみると、同一敷地内でも高い場所に立っていたログハウスは被害がなく済んだのですが、古い家は10㎝以上の床上浸水に遭ってしまっていた。1階は床も畳も家具も、全部ダメになってしまったんです」

突然の出来事に呆然とする暇もなく、翌日から家族で片付けに奔走。土壁の濡れてしまった部分を剥がし、床下や室内に流入した大量の泥やゴミ、畳、泥のついた家具や布団、さらに断熱材のグラスウールに至るまであらゆるものを廃棄する作業は困難を極めましたが、すぐに駆けつけてくれた友人たちや全国から集まってくれたボランティアの力を借り、地道に進めました。

生活拠点のログハウスは無事だったとはいえ、思い出が詰まった住まいが傷を負った姿を目の当たりにすることはつらく、経験した人にしか分かり得ない痛みがあったことでしょう。

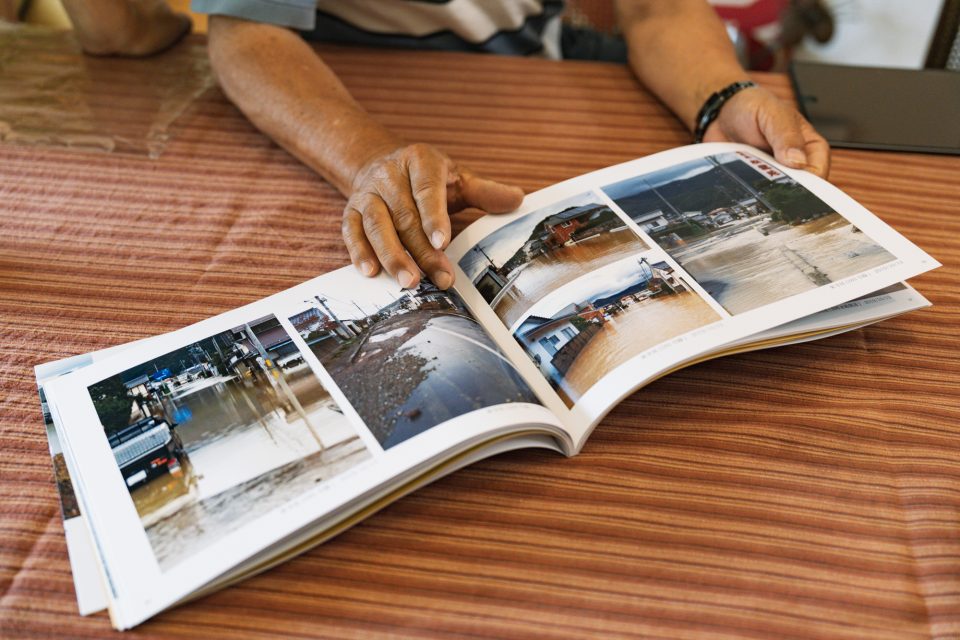

水害に遭った当時の住まいと物置(写真提供:Kさん)

松代の被害の写真を収めた冊子を見せてくれる夫Sさん

大きなものを失う一方、Kさん家族には新しい喜びが訪れました。片付け現場で先頭に立って作業を進めていた長男のTさんが、ボランティアに参加していた女性Rさんと縁あって結婚することになったのです。さらに1年後、双子の赤ちゃんを妊娠していることが分かりました。家族を守ってきたこの家が、新しい出会いをつないでくれたのです。

家族が増えることも考え、親世帯と長男世帯で生活の場を分けようと考えた一家は、被災した住まいの修繕を計画します。その工事は、なんと長男TさんのDIYで行うことに。

建設業に携わった経験こそないものの、昔からものづくりが好きなTさん。父Sさんいわく「なんでも自分で調べて作っちゃうんです」。ウェブサイトや動画サイトで施工や建材の知識をコツコツと調べ、独学で改修を行いました。

浸水した1階の床板をすべて剥がし、合板を貼り直してクッションフロア材を施工。天井、壁、床下には断熱材を充填し、簡易的な気流止めや気密処理も行いました。さらに田の字に区切られていた1階の間取りを使いやすくするため、構造に影響のない間仕切り壁を撤去してダイニングキッチンを拡張。新たに導入した薪ストーブの煙突も、自分で施工したというから驚きます。

2021年生まれのお孫さん。おじいちゃん、おばあちゃんの家の庭は大好きな遊び場

TさんがDIYで改修し、家族4人で暮らしていた当時。床を張り替え、襖も交換(Reborn撮影)

断熱と耐震はプロの技術に一任

みずから改修した住まいに、双子の赤ちゃんと暮らし始めた長男Tさん家族。4人家族には持て余すほどの広さだったため、冷暖房効率を考えて1階のみで生活を完結させていました。けれど住み慣れたログハウスに比べて冬は寒く、断熱性ではDIYの限界を感じたそう。もう一つ心配だったのが、築年数を重ねたゆえの耐震性の低さでした。

夫Sさん:

「孫も生まれて、もし今地震が来たらと考えると不安でした。そこで、長野市が行っている耐震診断をお願いしたんです。結果は『評点0.4。震度5強で倒壊の恐れがある』。それが決め手になり、プロにきちんと耐震リフォームをしてもらおうと話し合いました」

5歳の愛猫ノアールちゃんも一緒に引っ越し

ブドウ農家であるKさん一家。ガラスの照明は、離れて暮らす娘さんたちからのプレゼント

「断熱と耐震補強はプロに任せるべき」という判断は、専門業者が施工したログハウスに暮らして快適さを熟知し、さらにTさん自身が手を動かして得た実感があったからこそ。では、設計と施工は誰に依頼するか? 真っ先に浮かんだのが、Rebornで設計士を務める塩原真貴さんでした。

実は一家と長年の付き合いである塩原さん。2005年にログハウスを建てた当時の現場監督であり、竣工後も定期点検や住まいに不具合があるたびに家を訪れたりと、一家が長年頼りにする存在なのです。

夫Sさん、妻Mさん:

「当時の施工会社はなくなってしまったのですが、塩原さんはずっと我が家を気にかけてくれて、連絡すればすぐに来てくれました。もしも大きな工事をする時は塩原さんに頼もうと、常々話していたんです」

パントリーには作業に便利な造作デスク。ミシンをかけるMさん

洗面脱衣室の壁には、気持ちが明るくなるクロスをMさんがセレクト

平屋への減築リノベーションを決断

敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接するという建築基準法の条件を満たしていないため、建て替え工事は不可能。そのため、大規模工事となっても選択肢はリノベーションのみでした。

長男家族が安心して暮らせる家を目指し、さっそく塩原さんに依頼してインスペクション(※)を行い、工事内容を検討。結果を受けて提案されたのは、一家が想像していた以上の大規模工事でした。

※住宅の劣化や不具合の状況について専門家が調査を行い、欠陥の有無や補修すべき箇所などを客観的に検査すること

長男Tさん:

「耐震と断熱の補強工事のつもりだったので、ファーストプランを見て『ここまで変えるのか』と驚きました。でも、確かに素晴らしいプランだったんですよね。そのぶん費用も高かったですが(笑)」

リノベーション費用は両親のSさんとMさんが出すことに決まり、Rebornとの打ち合わせに二世帯で参加。「長男家族が快適に暮らせるのなら」と予算増額に異論はありませんでしたが、気になっていたのが長年使っていなかった2階の存在でした。特に長男家族が暮らし始めてから2階はまったく使わず、冬場は暖気が逃げないよう階段の吹き抜けを断熱材のスタイロフォームでふさいでいたほど。そこで妻Mさんが提案したのが、平屋への減築リノベーションだったのです。

リノベーション前の住まい。2階建てで、屋根は瓦葺きでした(Reborn撮影)

リノベーション後。平屋に変わり、屋根は軽量なガルバリウム鋼板に変更

平屋にすると建物の重心が下がり、耐震性が向上します。さらに既存の床や壁をはがしてスケルトンにし、構造体に金物を加えて耐震性を強化することに。屋根材は瓦からガルバリウム鋼板に変更し、重量を減らしました。2階建てのまま断熱改修のみ行う場合と同程度の費用で、耐震性・断熱性ともに優れた平屋を実現する計画です。

こうして11.25坪を減築する計画がスタート。設計も大詰めになってきた頃、Kさん一家はある決断をしました。当初の計画から二世帯の住まいを「交換」し、リノベーションする平屋に親世帯が、ログハウスに長男家族が暮らすことにしたのです。決め手は、妻Mさんが以前から持っていた「平屋に暮らしたい」という願いでした。

妻Mさん:

「階段の上り下りがないから足腰も楽だし、暮らしやすいでしょう? 平屋に住みたいとずっと思っていて、だったら私たちがこちらに住んだ方がいいのかなと」

長男Tさん:

「僕と妻も異論はなかったです。リノベーション費用は両親の負担ですし、そもそも平屋にするのも母の提案でしたから」

リビングでくつろぐ夫妻。正面の窓の向こうに長男家族の家が見えます

ダイニングと左奥の玄関が間仕切りなくつながるおおらかな空間。室内を彩る見事な観葉植物はMさんが育てたもの

耐震診断で構造的に必要な柱と壁を把握した上で間取りを検討。完成したのは、玄関からリビング、ダイニング、キッチンまで一つの大空間としてつながる開放的な住まいです。以前は縁側だった場所もリビングとダイニングの一部としているため、先代から受け継いだ豊かな庭を室内から眺められます。間取りは、塩原さんの最初の提案からほぼ変えていません。回遊動線や豊富に収納できるパントリー、キッチンから洗面脱衣室に直線でつながる家事動線、さらにロボット掃除機がスムーズに動く段差のない床など、「本当に暮らしやすいです」とMさん。

2019年の浸水の高さを参考に、万が一同程度の水害が起きてしまっても床上に至らないよう、床の高さは以前より約40㎝上げて設計しています。元の天井が高かったおかげでリノベーション後も天井高2.3mを確保し、圧迫感はありません。さらにエアコンの室外機なども地面から1m以上高い位置に設置して、災害時も生活できるように配慮。床下は防湿コンクリートで覆い、万が一の場合は床下に潜って水を汲み出す作業をしやすいようにしています。

以前は縁側だった南側までワンルームに。既存の柱を活用し、床の高さを上げています

右奥のパントリーから洗面脱衣室、手前の玄関ホール、ダイニングを回遊できるので家事や身支度に便利

リノベーションで実現したZEH化

一家が何より希望したのは、断熱性能が高く、少ない光熱費で暮らせる住まいでした。前述の通り一度スケルトンにした上で天井と床は張り替え、断熱材のグラスウールを施工。既存の外壁は土壁でしたが土を落として断熱材のグラスウールに置き換え、さらにグラスウールを使った外付加断熱工法を施して、防腐剤を加圧注入したスギ板張りで仕上げています。シングルガラスのアルミサッシだった窓は、すべてトリプルガラスの樹脂サッシに変更。部分的ではなく住まい全体にくまなく手を加えることで、リノベーションでありながら断熱等級7の高いレベルを実現しています。

夫Sさん:

「冬はとても暖かいです。玄関と部屋がつながった間取りですが、まったく冷気を感じない。ログハウスで暮らしていた頃は毛布と布団をかけて眠っていましたが、この家では布団だけで眠れるんです」

長男Tさん:

「断熱施工は徹底していると感じますね。ログハウスももちろん暖かいですが、細かい部分を見ると気密性のレベルが違うなと思います」

夫妻の寝室。窓の下にパネルヒーターを設置しているので猫もぬくぬく

床の高さを上げているため、玄関と室内の間には階段を。框は以前の家から引き継いだもの

太陽光による創エネルギーにも力を入れました。屋根に4.44kWの太陽光発電パネルを搭載して12.8kwhの蓄電池も導入し、日中発電して余剰になった電気を溜めて使いたい時に消費できるようにしています。最もエネルギーを要する暖房は、内部に温水をめぐらせるパネルヒーターを全室に設置。熱源は発電した電力なので、光熱費を気にせず使えます。もちろん初期費用はかかりますが、子の代、孫の代まで継承することを考えた、まさに先行投資と言える選択です。

徹底した断熱性改善と創エネルギーにより、ZEH(ゼッチ)(※)化を実現した住まい。リノベーションであっても、使うエネルギーをここまで削減できることを証明しています。しかも、ZEH化リフォーム、耐震補強、断熱補強などを対象とする各種補助金を活用することでKさん一家の負担額は大幅ダウン。同規模の住宅を新築する場合の半分近い価格になったのだそう。

※「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略。建物の高断熱+省エネ+創エネにより「使うエネルギー≦創るエネルギー」になる住宅

屋根に太陽光パネルを設置。祖父母から引き継いだ豊かな庭が住まいを彩ります

玄関とダイニングの間の目隠しの腰壁は、塩原さんが思い入れのある材を提供して造作

これらの補助金申請にタイミングを合わせて着工時期を設定した塩原さん。さらに一家が農繁期に入る前に完成見学会を行うため、協力各社の職人に声をかけて混合チームを結成。スピード感のある施工を実現しました。

Kさん一家も施工チームの一員です。施主によるDIY作業はRebornの恒例行事。県外に暮らす娘さんたちもタイミングを合わせて帰省し、「職人さんの盆休みの間にDIY作業を完了しよう」と、一致団結して天井と床の塗装作業を行いました。

夫Sさん:

「DIY作業は真夏の時期。もちろんエアコンはまだ取り付けられていなかったんですが、工事現場用の移動式エアコン一台でけっこう涼しかったんですよ。その時に、この家は断熱性能が高いんだなと実感しました」

工事風景。2階部分を撤去し、スケルトンにして大規模リノベーション

家族でDIY作業に没頭(以上2点:Reborn撮影)

この土地で生き続けるという選択

SさんとMさん夫妻にとって、ログハウスから数えて2回目の家づくり。人生でなかなかできる経験ではありません。とはいえ「2回目でも、やっぱり大変でした」と苦笑するお二人。

妻Mさん:

「家づくりはエネルギーがいりますね。お金がかかるのはもちろん、色んなことを決めたり引っ越しの準備をしたり。古い家だから荷物も多くて、捨てるのも一苦労でした(笑)」

夫Sさん:

「当初の予定よりお金はかかりましたね。でも、それだけ価値のあるリノベーションだったと思います。せっかくなら、快適な家に暮らしたいですから」

妻Mさんが生まれた時からこの家にあった柱時計。もう動いていませんが、今もダイニングで家族を見守っています

妻Mさん思い出のピアノも引き継いで。奥に見えるチェストは夫Sさんの手作り

一度は被災した土地でもう一度家づくりをすることに、迷いはなかったのでしょうか。そう尋ねると、「他に行く場所があるなら考えたかな」とSさんは冗談めかして笑います。

夫Sさん:

「出ていくことはできないですよね。先祖代々ここに暮らしてきましたし、畑も田んぼもここにありますから」

この言葉に共感する人は多いのではないでしょうか。住み慣れた土地を離れる決断は、並大抵のものではありません。置かれた状況を受け入れ、最善の道を探り、生活を続ける。その過程で、Kさん一家の絆はいっそう強くなったことでしょう。もちろん、大切な家族が増えたことが大きな力となっているはず。この場所で家族の形は巡り、また新しい歴史が紡がれていきます。

記者感想

台風19号の被害を目の当たりにして、災害に強いと思っていた長野でこれほどの事態になるとは、と呆然とした感覚を昨日のことのように思い出します。住まいが被災し、土地を離れることを決断する人がいる一方、住まいを建て替え、同じ場所でもう一度生活を始めた人たちも多くいました。それぞれの決断に至るまでの逡巡は当人たちにしか分からないものだと感じ、同時に、自分もいつその選択を迫られるか分からないと痛感したものです。どちらが正解というわけでなく、選んだ道を正解にしていくことが大切なのではないかと思います。